«В России переход от феодализма к капитализму шел очень медленно. Причиной этому была историческая отсталость». В особенности это относилось к провинции. О Юрьевце середины прошлого столетия в путеводителе «Волга от Твери до Астрахани» говорится: «Город беден, жители занимаются мелочной торговлей по базарам, ткут также холсты и прядут лен, но бурлачество избирают предпочтительно перед другими промыслами. Промышленность незначительна». Более подробные сведения дает «Памятная книжка Костромской губернии на 1862 год». В городе одна площадь и 8 улиц, 424 деревянных и 5 каменных домов, 55 лавок.

Промышленность составляли лесопильный завод, две салотопни, четыре кирпичных завода, миткалевая фабрика. На всех этих предприятиях в общей сложности не насчитывалось и сотни рабочих. На две с половиной тысячи жителей существовали следующие общественные учреждения: приходское училище, больница на 10 человек, деревянный тюремный замок и 17 церквей.

С отменой крепостного права и развитием на Волге парового судоходства, высвободивших дешевые рабочие руки, приток капиталов в развитие промышленности Юрьевца начинает неуклонно возрастать. Среди приписного купечества 1-й и 2-й гильдий, которое «постоянной оседлости в городе не имеет», мы видим фамилии ивановских фабрикантов братьев Гарелиных, костромских — Брюханова и Бакакина, московского фабриканта Миндовского, петербургского — Бранта. Предпринимателей привлекали сюда юрьевецко-пучежский льняной кряж и унженско-немдинский лесосплав.

1871 году костромским купцом Апполинарием Брюхановым была основана Юрьевецкая льнопрядильная фабрика, которая вскоре становится собственностью товарищества Волжской мануфактуры П. Миндовского и П. Бакакина. В процессе концентрации капитала фабрика полностью перешла во владение торгового дома Миндовских.

К началу 90-х годов мощность фабрики доходит до 9372 прядильных и 124 крутильных веретен и продолжает расти. Сырье было в изобилии, так как местные крестьяне издавна занимались выращиванием и обработкой льна. Окрестные деревни поставляли на фабрику и дешевую рабочую силу.

Внутри крестьянского класса давно уже наметился процесс расслоения. Появилась сельская буржуазия. В юрьевецкой Варварихе художник-передвижник В. М. Максимов создал в 1883 году свою известную картину «Заем хлеба». Видный представитель революционно-демократической критики В. В. Стасов писал о ней: «Действующих лиц двое: бедная крестьянка, босоногая и пригорюнившаяся, принесшая под заклад свой последний чайник; другое действующее лицо тоже крестьянка, только достаточная, даже богатая, раздобрелая телом. Она отвешивает на безмене краюху хлеба взаймы… Тут истинная жизнь происходит, одна из ежедневных, повсеместных драм». Живя среди крестьян, Максимов ясно видел, что в условиях капитализирующейся деревни класс крестьян распадался на богатых и бедных.

Разоряющиеся крестьяне работали на кулаков или уходили на заработки, пополняя собою зарождающийся рабочий класс. А о новых господах народ сложил презрительную поговорку: «Крестьянская кость, да барским (или — собачьим) мясом обросла». Из крестьян был владелец льнопрядильной фабрики в д. Михайлове Гарьев. Унженский крестьянин Лапшин стал пароходчиком. Богатые крестьяне села Ёлнать имели свои баржи и вели крупную торговлю.

Много толков ходило о карьере бывшего крестьянина из деревни Решетиха, а впоследствии богатейшего юрьевецкого заводчика Семена Васильевича Катюшина. Говорили, что в молодости он был бедным, таскал от деревни к деревне выдолбленное из осины корыто, в котором «топтал» самодельное сукно для пошива онуч и крестьянской одежды. Но, наверное, он и сам понимал, что в басню о том, будто разбогател он честным трудом и бережливостью, никто не поверит, а потому пустил слух, что его-де вознаградил сам господь за праведную жизнь. Он, дескать, всегда оделял нищих, и однажды в его доме умерла нищенка, а в каждой заплате надетого на ней рубища оказалось зашито по золотому. На эти, мол, средства и основал он свое дело.

В действительности же богатство Катюшина имело совсем другое происхождение, сколотил он его путем ростовщичества, займов с процентами, а главное — эксплуатацией труда бедняков. Сначала Катюшин завел сапоговаляльную мастерскую, которая выросла в шерстобитный завод. Затем приобрел кирпичный завод, водяную мельницу. В начале 900-х годов Катюшин купил дрожжевой завод и усадьбу у разорившегося юрьевецкого купца А. А. Веснина (отца архитекторов Весниных), построил рядом пятиэтажное здание вальцово-крупчатой механической мельницы, приобрел несколько доходных домов. Даже в Нижнем Новгороде этот невзрачный на вид деревенский старичок владел целым кварталом домов между Нижегородской и Сибирской пристанями.

Выбившись в капиталисты, Катюшин купил лесную дачу за деревней Чечулине: ведь стать землевладельцем считалось показателем высшей степени преуспеяния. Если раньше дворяне монопольно владели основным средством производства — землей, то теперь ее скупали купцы-толстосумы, «чумазые лейд-лорды», по меткому выражению В. И. Ленина.

Землевладельцами стали юрьевецкие купцы Демидов, Кашин, Сухов, Духинов и другие. Согласно подсчетам В. И. Ленина, накануне первой русской революции на каждое дворянское поместье приходилось в среднем 2227 десятин, а крестьянину не всегда доставалось и 7 десятин. В это же время юрьевецкому пароходчику и владельцу лесопильного завода Лицову принадлежал на левом берегу Волги поистине княжеский надел — 6649 десятин, то есть почти в тысячу раз больше среднего крестьянского надела! А семья фабриканта Миндовского владела в разных уездах 19 685 десятинами пашен, лугов и лесов.

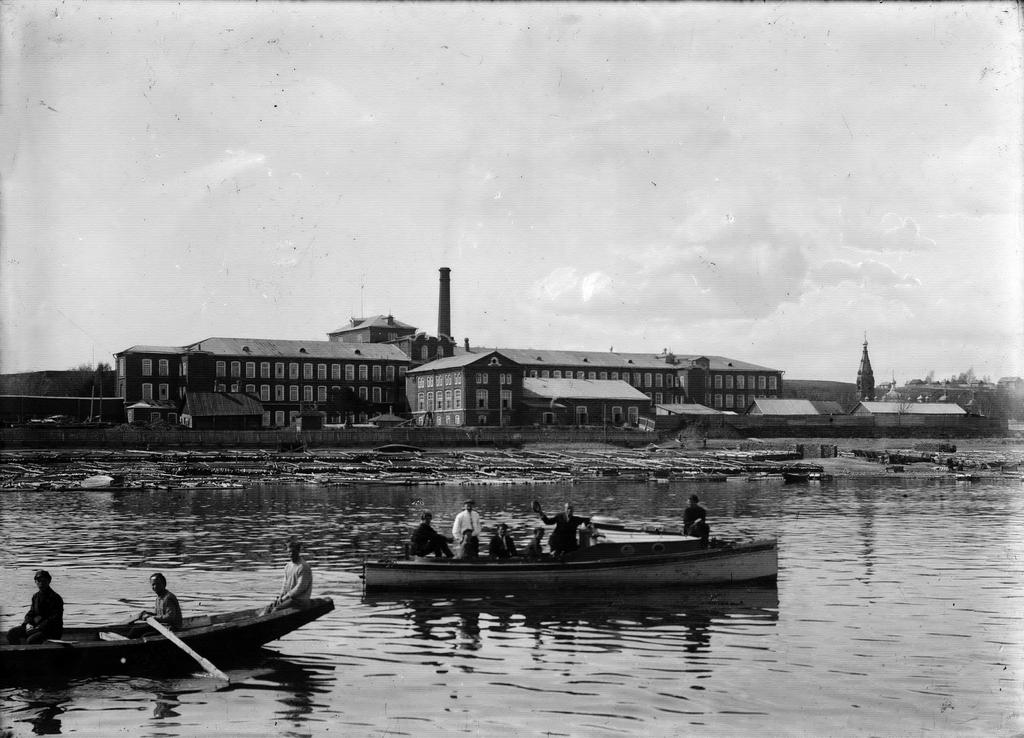

В 1880 году в Юрьевце появилось еще одно крупное предприятие — пивоваренный завод М. И. Красильникова. А в 1894–1895 годах столичная фирма «Э. Г. Брант и компания», откупив участок земли у Кривоезерского монастыря, построила напротив Юрьевца крупнейший на Волге лесопильный завод, вокруг которого вскоре вырос рабочий поселок Новая Слободка.

Богатые петербургские лесопромышленники, выходцы из Германии, Эммануил Брант и Николай Линденс были хозяевами нескольких деревообрабатывающих предприятий, на которых производились доски, брусья, горбыли, дрань и другие пиломатериалы. В «Перечне фабрик и заводов торгово-промышленной России за 1903 год» указаны принадлежащие фирме «Э. Г. Брант и К°» предприятия на реке Охте под Петербургом, в Кондопожском, Вытегорском, Череповецком уездах и Кривоезерский лесозавод под Юрьевцем.

В юрьевецкой округе издавна работали лесопилки, но они были сравнительно

маломощными — на 1–2 рамы. У Бранта было 12 рам. Продукция его завода шла во все города вверх и вниз по Волге, а также на экспорт, в основном в Англию.

Дальнейший рост промышленности сдерживала острая транспортная проблема. Водный путь большую часть года был закрыт, гужевой транспорт не мог обеспечить возрастающий объем перевозок. Город нуждался в железной дороге, которая связала бы его с промышленным центром.

По определению В. И. Ленина, «в развитии железно-дорожного строительства России было два периода громадного подъема: конец 60-х (и начало 70-х) годов и вторая половина 90-х годов». Интенсивным оно было и в канун первой мировой войны. И в каждый из этих периодов делались попытки связать Юрьевец с центральной промышленной зоной, но все они остались безрезультатными.

Еще в шестидесятых годах прошлого века известный железнодорожный строитель Ф. В. Чижов, рассматривая варианты веток Иваново — Кинешма и Иваново — Юрьевец, считал более выгодным последний. Он вел переговоры с Юрьевецкой городской думой, но местные купцы, боясь конкуренции, отказались выделить земельный участок. С осуществлением первого варианта проекта Кинешма, имевшая в 1871 году примерно равное с Юрьевцем население, очень скоро обогнала своего соседа в экономическом развитии.

Брался финансировать проект дороги на Юрьевец и знаменитый промышленник и меценат Савва Мамонтов, но ему помешало неожиданное банкротство фирмы. Однако развитие промышленности в Юрьевце, возрастающая роль Унженско-Немдинского лесопромышленного района с Юрьевецким сплавным рейдом заставляли снова и снова возвращаться к нереализованным проектам. Больше пяти раз выдвигались различные проекты железнодорожных веток на Юрьевец от Иваново-Вознесенска, Шуи, Мыта, Вичуги, Горкино.

В 1913 году в Петербурге была опубликована работа Б. В. Волкова «Грузовой район дороги Юрьевец — Шуя и ее вероятный грузооборот». В ней для обоснования строительства ветки приводятся ценные данные о возросшем экономическом потенциале Юрьевца в период охватившего Россию капиталистического бума. Из Унжи и Немды к юрьевецкому рейду сплавлялось около 100 миллионов пудов леса. На предприятиях производилось 3 миллиона пудов муки, крупы и крахмала, которые доставлялись в Москву, Шую, Иваново-Вознесенск и даже Лодзь. На пивзаводе вырабатывалось до 100 тысяч пудов пива в год, на казенном винном складе производился разлив 270 тысяч ведер водки. Льнопрядильная фабрика, на которой было занято до 800 рабочих, давала продукции почти на миллион рублей в год.

Уже были проведены изыскательские работы новой ветки протяженностью в 125 верст со станциями в Юрьевце, Вишне, Лухе, Майдакове и Шуе, началось строительство насыпи. Но оно было прервано первой империалистической войной.

Местные купцы-лесопромышленники Павловский, Лицов, Горохов, скупившие огромные участки бывших помещичьих лесов на левом берегу Волги, срывали тысячные куши от сделок на продажу строевого леса и дров. И тут же, на весеннейлесной ярмарке, проходившей в Куренях, искали хоть какого-нибудь заработка прибывающие отовсюду безработные. Они нанимались плотовщиками, грузчиками, пильщиками, судовыми рабочими. Далеко разносилась натужная, без затей, песня юрьевецких гонщиков леса, этих бурлаков XX столетия:

Катай наши, катай!

Знай покатывай, валяй!

Фабрикант Миндовский, имевший несколько доходных домов в Москве, крупные паи в пароходствах, ткацкую фабрику в Наволоках, льнопрядильную в Юрьевце, большие земельные и лесные участки в нескольких губерниях, наживал миллионы. А его рабочие за жалкие гроши трудились в крайне тяжелых условиях. Рабочий день продолжался одиннадцать с половиной часов. В чесальном цехе стояла такая пыль, что люди плохо видели друг друга. В прядильном цехе каменный пол был залит водой и работали там босиком.

Пользуясь свободой слова, провозглашенной в октябре 1905 года напуганным революцией царем, либеральная газета «Костромская речь» поместила следующую корреспонденцию о положении рабочих на фабрике Миндовского. «Плохо живется рабочим. Об улучшении своего положения нельзя сказать ни слова. В каморках, где помещаются рабочие, ужасная сырость, стены покрыты толстым слоем плесени, с окон течет вода, на полу невозможно спать, а коек нет. Каморки невелики, а народа в них помешается до 18 человек. Рабочие ходят бледные, точно встали из могилы. На фабрике рабочие задыхаются от пыли, угара, копоти. Медицинской помощи нет… Материальная и санитарная обстановка жизни и труда рабочих фабрики Миндовского ниже всякой критики. Только разве пучежская мануфактура, где рабочие за 12 часов труда получают 5–6 рублей в месяц (на своих харчах), может соперничать с фабрикой миллионера Миндовского…»

Но даже скудный заработок рабочего администрация старалась урезать штрафами, обращение было оскорбительно грубым. На фабрике широко использовался женский и детский труд.

В статистической сводке, приложенной В. И. Лениным к работе «Развитие капитализма в России», Юрьевец значится среди важных центров фабрично-заводской промышленности Европейской России, в которых шла концентрация капитала при росте продукции и численности рабочих.

Вместе с ростом рядов рабочего класса вспыхивают все более острые конфликты между трудом и капиталом. В 1890 году на фабрике Миндовского вспыхнула первая забастовка в Юрьевце, одна из наиболее ранних на верхней Волге.

Развитие промышленности и торговли имело и свои положительные стороны. Возрастала потребность в грамотных, квалифицированных работниках, что понудило царское правительство уделить большее внимание народному образованию. Значительные успехи в России сделала и техника. Большинство учебных заведений в дореволюционном Юрьевце было создано лишь в конце XIX — начале XX в.

В 1879 году открылось высшее начальное училище, которому по требованию крупного пожертвователя фабриканта Миндовского было присвоено нелепое наименование: Городо-Миндовское училище. Еще через 20 лет открылась низшая ремесленная школа, готовившая фабричных и судовых рабочих. В 1899 году — женская гимназия, в 1909 — мужская. По данным Костромского календаря на 1914 год Юрьевец по количеству учебных заведений опережал другие уездные города губернии. И все же даже начальным образованием было охвачено лишь незначительное количество детей. Городо-Миндовское училище, например, за 25 лет — с 1879 по 1904 год — окончило всего 227 учащихся, то есть оно выпускало в среднем по 9 мальчиков ежегодно (девочек сюда вообще не принимали).

«Узкими» были двери учебных заведений для детей рабочих. Многие вместе со взрослыми трудились на фабрике. Старый большевик П. С. Егоров вспоминал, как работал на фабрике Миндовского в детской бригаде съемщиков на ватерах. В ней были мальчики и девочки по 8–12 лет, а управлял ими бригадир-погоняла при помощи свистка и плетки.

Но все больше проникала в провинцию цивилизация, постепенно менялся городской быт. В 70-е годы в Юрьевце была создана первая общественная библиотека. В 1887 году, по воспоминаниям Л. Н. Реформатского, была прочитана первая публичная лекция, посвященная наблюдавшемуся в Юрьевце полному солнечному затмению. Первой сельской библиотекой стала народная читальня в селе Обжериха (Борисоглебском), построенная на средства братьев Реформатских и подаренная крестьянам.

Сохранились интересные свидетельства о появлении в Юрьевце технических новинок. Хозяин первого велосипеда купец Г. Н. Муравьев, рискнувший поехать от Кинешмы до Юрьевца на приобретенном в Москве велосипеде, едва не поплатился жизнью. Крестьяне деревни Потеряй-Кошки вооружились против него кольями и вилами, вообразив, что «едет бес на дьяволе…»

Летом 1912 года на улицах Юрьевца появился первый автомобиль. Его владельцем был богатый мукомол из Рыбинска В. А. Жилов, откупивший у Катюшина механическую мельницу. По воспоминаниям очевидца, у пристани собрался чуть ли не весь город «посмотреть, что это за телега такая, которая может ходить без лошади».

В 1900 году появился первый фонограф у купца В. Н. Демидова, он же открыл первый кинотеатр под названием «Ампир». В 1903 году под руководством председателя земской управы В. П. Грибунина было создано общество драматического искусства, а в городском саду в летнем театре проходили гастроли провинциальных трупп. Не здесь ли впервые заболел любовью к театру племянник Грибунина — будущий актер первой труппы МХАТа, впоследствии заслуженный артист РСФСР В. Ф. Грибунин?

Рубеж ХIХ-ХХ веков явился для отсталой страны периодом бурного технического и социального развития, в которое была вовлечена и безбрежная российская провинция.

«Юрьевец», стр.37, Лариса Полякова, 1984 г.