Более чем вековая история Юрьевецкого пивоваренного предприятия – это неотъемлемая часть промышленного наследия нашего города. Основанная в благоприятных природных условиях, пивоварня прошла долгий путь от небольшого производства до важного звена пищевой промышленности Ивановской области. Предлагаем вашему вниманию обновленный очерк, дополненный архивными данными и личными воспоминаниями, позволяющий взглянуть на ключевые моменты становления, расцвета и, к сожалению, закрытия этого значимого для Юрьевца объекта.

Приток капитала и основание пивзавода Красильниковым

Развитие парового судоходства на Волге во второй половине XIX века способствовало притоку капитала и активному росту промышленности в Юрьевце. В этот период в городе работали четыре кирпичных завода, миткалевая фабрика, льнофабрика и лесопильный завод. 1880 год отмечен открытием в Юрьевце пивоваренного предприятия.

Согласно «Указателю фабрик и заводов Европейской России за 1890 год», пиво-медоваренный завод в г.Юрьевце на набережной р.Волги принадлежал юрьевецкому купцу Красильникову М.И. В первый год работы на пивоварне трудилось 10 рабочих, а объем производства составил 1300 ведер на сумму 13 000 рублей. Сбыт продукции осуществлялся в Юрьевце и соседних городах: Кинешма, Макарьев, Лух, Пучеж, с.Новая Вичуга.

Смена владельцев и начало XX века

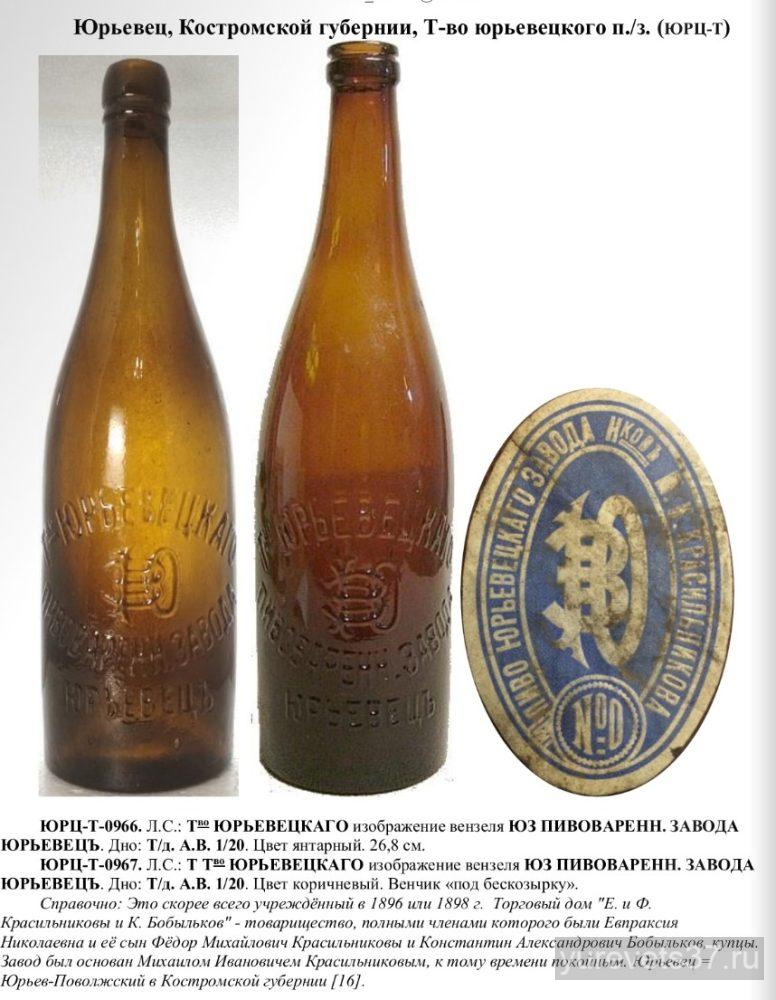

В начале XX века им владело товарищество торгового дома “Е. и Ф. Красильниковы и К. Бобыльков” с годовым производством почти в 150 тыс. рублей при 18 рабочих. Об этом свидетельствует и пивная бутылка с надписью “Т-во Юрьевецкаго пивоваренн. завода Юрьевецъ”. В 1913 году на пивзаводе вырабатывалось более 100 тысяч вёдер пива в год. Однако, в дальнейшем предприятие переживало трудные времена, и в 1914 году его выкупил купец Безруков, чье имя уже упоминалось в предыдущей информации.

Благоприятные условия для развития: вода и логистика

Выбор места для строительства пивоварни был обусловлен рядом факторов, среди которых ключевую роль сыграли природные ресурсы и транспортная доступность.

Прежде всего, это наличие качественной воды. Предприятие располагало собственным буровым колодцем, а также использовало воду из знаменитого «Барановского» колодца на улице Свердлова. Качество этой воды было настолько высоким, что образцы отправлялись на анализ в Москву, где получили самые лестные отзывы. Необходимо отметить, что юрьевецкое пиво славилось на всю Волгу, и за ним прибывали баржи как с верхней, так и с нижней Волги.

Примечательно, что для основного производства использовался особый подход к водозабору. Воду брали и фильтровали из середины русла старой Волги, с глубины шести метров, куда был проложен водопровод диаметром 103 миллиметра, проходящий через 18-метровый колодец. Местные жители заметили, что в этом месте бьют ключевые источники, что обеспечивало воде особую чистоту. При этом поверхностная волжская вода оказалась непригодной для варки пивного сусла из-за своей жесткости. Эксперименты, проведенные пивоваром Симоновым, привели к поломке оборудования и порче сырья.

Интересно отметить, что попытки строительства пивоваренного завода в областном центре, куда был командирован мастер Киселев, не увенчались успехом именно из-за проблем с качеством воды в Иванове того времени. Таким образом, Юрьевецкий пивоваренный завод стал и пока остается единственным в своем роде на территории Ивановской области.

Воспоминаниями о пивзаводе делится Татьяна Федоровна Прозорова, чье детство было тесно связано с предприятием: «Первый раз попала я на пивзавод в возрасте 5 лет. Мой отец Федор Арсеньевич Новожилов (1895 г.р.) работал на пивзаводе начальником пожарно-сторожевой охраны. Моя мама Евгения Ивановна тоже трудилась на пивзаводе в безалкогольном цехе».

Татьяна Федоровна описывает расположение завода: «Пивзавод был расположен на берегу Волги. Здания сложены из красного кирпича. Здесь производили пиво, квас и газированную воду. Производством руководил Геннадий Васильевич Левков… Производство было расположено по переулку Красноугольный (здание пивзавода). От переулка Луначарского прямо был вход на пивзавод — очень большие и высокие ворота».

Ее воспоминания подтверждают использование волжской воды: «Воду брали с Волги, эта вода фильтровалась». Она также рассказывает о процессе производства и используемом сырье: «Пиво изготовляли из ячменя, который, как я помню, привозили на баржах в мешках откуда-то из-за Горького. Баржа подходила, и рабочие после рабочего дня выгружали этот ячмень. Его раскладывали в склады, которые находились на территории и внутри производства, где этот ячмень варили. Самый большой склад был в Сретенской церкви, сейчас ее восстанавливают. В одной стороне хранили сухой ячмень, а в другой его замачивали. На производстве была лаборатория. Помню там работала скромная и красивая лаборантка, ее звали Мария Александровна. За температурой и влагой замоченного ячменя следил очень ответственный мужчина (украинец) Максим. Видимо, от этого зависело, каким будет пиво».

Техническое оснащение на заре производства

Оборудование пивоварни с момента основания до 1908 года было примитивным и приводилось в движение кустарным способом — вручную, а также с помощью конной тяги. Впоследствии произошел переход на механическое движение с использованием теплового двигателя, где котлы обогревались дровами.

Об этапах развития предприятия свидетельствует «Проект переустройства пивоваренного завода и солодовни на выпуск 300000 ведер пива в год в Юрьевце».Хотя точная дата реализации этого проекта пока не установлена, сами чертежи демонстрируют стремление к расширению производства и модернизации мощностей.

Дополняя информацию о техническом обеспечении, Татьяна Федоровна отмечает: «Пивзавод отоплялся и дровами, и каменным углем. Где стоит церковь, там была огорожена территория, где и располагали этот уголь и дрова. Кочегарка была своя. Дрова и уголь привозили по Волге. Рабочие сами разгружали, после работы, зачастую до темноты».

Советский период: национализация, рост и признание трудовых заслуг

5 ноября 1923 года пивзавод был национализирован, что открыло новую страницу в его истории и создало предпосылки для дальнейшего роста и совершенствования производства. Согласно подробному отчету Юрьевецкого уездного исполнительного комитета к XII-му уездному съезду Советов за 1924-25 год, на момент национализации на предприятии работало 42 человека. Усилия по восстановлению и расширению производства быстро дали результат: уже к 1 октября 1925 года число рабочих и служащих увеличилось до 60 человек. Как отмечалось ранее, в 1925 году бывший завод А.Е. Безрукова находился в ведении Иваново-Вознесенского СНХ.

Отчетные данные за два первых полных хозяйственных года после национализации ярко демонстрируют набранные темпы. В 1923-24 году предприятие выработало 95 284 ведра пива. В 1924-25 году объем производства вырос почти в полтора раза, достигнув 149 786 ведер, практически вплотную приблизившись к заявленной годовой производительности в 150 000 ведер. Для выпуска этого объема продукции в 1924-25 году было использовано 20345 пудов солода и 352 пуда хмеля. Средняя производительность на одного производственного рабочего за 8-часовой день в 1924-25 году составляла 19 ведер пива.

Значительное внимание уделялось модернизации и ремонту. Отчет за 1924-25 год детально описывает проведенные работы: было увеличено количество бродильных чанов с 13 до 20, проведен капитальный ремонт солодовни и сушилки, расширена бродильная с устройством специального ледника для поддержания оптимальной температуры. Модернизировано машинное отделение, добавлен нефтяной двигатель для приведения механизмов в движение. Для повышения надежности водоснабжения был сделан запасной колодец производительностью до 800 ведер в час. Общая сумма затрат на эти улучшения составила около 10 000 рублей – по меркам того времени весьма существенные инвестиции.

Активный рост производства сопровождался существенным расширением рынка сбыта. Если в 1923-24 году завод реализовывал продукцию через 7 складов и 7 собственных лавок, то уже к 1 октября 1925 года сбытовая сеть увеличилась до 7 складов и 23 лавок, что свидетельствует о возросшей доступности юрьевецкого пива для потребителей. Через эти основные точки в 1924-25 году было реализовано 127 902 ведра пива. География продаж охватывала не только Юрьевец (54 813 ведер в 1924-25г.) и соседнюю Кинешму (22 784 ведра), но и такие города, как Иваново-Вознесенск (21 838 ведер), Вичуга (9 583 ведра), Городец (9 493 ведра), Макарьев (6 427 ведер) и Лух (2 960 ведер). Кроме того, продукция сбывалась через склады Пучежского, Сокольского, Лухского ЕПО, а также через комиссионеров в Завражье, Елнати и даже артель инвалидов в Сеготи. Вся эта обширная торговая структура обеспечивала работой 75 человек.

Финансовые показатели предприятия в середине 1920-х годов также внушают уважение. Валовой оборот завода вырос с 343 437 рублей 34 копеек в 1923-24 году до почти 600 000 рублей в 1924-25 году. Прибыль за 1923-24 год составила 8797 рублей 10 копеек, причем часть ее (10%) была направлена на фонд улучшения быта рабочих – показатель социальной ориентированности предприятия. По предварительным данным, прибыль за 1924-25 год ожидалась на уровне около 50 тысяч рублей, что говорит о стремительном росте доходности.

К 1940 году количество рабочих на предприятии достигло 150 человек, в основном это были крестьяне из окрестных деревень, что стало продолжением тренда на увеличение штата, начавшегося сразу после национализации.

Признанием добросовестного труда работников Юрьевецкого пивзавода в советский период являются многочисленные награды. В качестве примера можно привести Почетную грамоту, которой была награждена Кузнецова Антонина Яковлевна, работница предприятия, за высокие показатели в труде в День пищевика 1976 года. (Номер по КП (ГИК):ЮКМ 2774).

Транспортировка продукции также запечатлелась в памяти Татьяны Федоровны: «Пиво отправляли в Москву и Кинешму в бочках. Бочки делал бондарь Борис Комылов прямо при пивзаводе. Их заполняли пивом и закрывали деревянными пробками. Сначала на лошадях возили, а уж потом машины появились. У пивзавода был свой конный двор: 6 лошадей. Конюхом был дядя Коля. Сзади нашего дома был конный двор. Для лошадей сами заготовляли сено. Конюх брал рабочих, и на Поповском хозяйстве они косили сено и перевозили на конный двор. На лошадях возили пиво в бочках на пристань. Бочки смолили, а которые были в обиходе, женщины промывали хлоркой. Пиво разливали и в бутылки, которые складывали в плетеные корзины с ячейками. Пиво возили на пристань и загружали на пароходы — колесники «Красная Чувашия» и «Сура». Когда они шли по Волге, был своеобразный шум. По всей Волге славилось юрьевецкое пиво. Также отправляли и квас. Кваса очень много продавали и в городе. А нам, детям, нравилось, что на пристани продавали круглое мороженое».

Воспоминания Татьяны Федоровны также раскрывают детали внутреннего устройства завода и его социальной значимости для работников: «От переработки ячменя оставалась дробина — это переработанные зерна, которые складывали в большие ящики, а сверху была жидкость в виде мучки. За большие ворота в ящики она поступала через трубу. Ее отправляли на подсобное хозяйство. Этот корм раздавали для содержания скота своим рабочим. Не все держали скотину, поэтому дробину отдавали или продавали знакомым. Очень много отпускали дробины юрьевчанам, которые держали коров, телят, поросят, овец. Многие кормились молоком. У нас коровы паслись на учхозе, и я ходила туда доить. И в жару ходила, все каникулы. А мама свиней и кур кормила. Приезжали за дробиной и колхозники на лошадях. А ждали долго, иногда целыми днями стояли… Еще у пивзавода было хозяйство Попова. Как поднимешься в гору от переулка Красной Звезды, пройдешь лесом километров пять, и там начинаются участки под картошку, которые пахали для всех работников пивзавода. Послевоенные годы были очень тяжелые. Помню, я вместе с маленькой сестренкой — копки на плечо и отправлялись окучивать картошку. На подсобном участке пивзавод выращивал еще и свиней, а потом их продавали. Выдавали мясо и работникам пивзавода. Рабочие обедали в столовой техникума».

Работа в годы Великой Отечественной войны и воспоминания Тарковского

В годы Великой Отечественной войны предприятие переключилось на выпуск продукции, необходимой для фронта и тыла, производя крахмал, патоку и глюкозу.

Интересным свидетельством того времени являются воспоминания Андрея Тарковского, находившегося в эвакуации в Юрьевце. В своих дневниках он писал: «…во время эвакуации в Юрьевце, в канун Нового 1942 года, по улицам в разных направлениях медленно двигались люди, неся на коромыслах ведра, полные пенистого пива. Они с трудом расходились на узких, протоптанных в снегу тропинках и поздравляли друг друга с наступающим праздником. Никакого вина, конечно в продаже не было, но зато в городе был пивной завод и по праздникам, жителям разрешалось покупать пиво в неограниченном количестве…». Этот трогательный эпизод подчеркивает важность пивоварни для жизни города даже в тяжелые военные годы.

Воспоминания Татьяны Федоровны добавляют личную перспективу к этому периоду: «Когда началась война, я пошла в первый класс. Сестру мою старшую отправляли сначала на ту сторону, там был трудовой фронт: комсомольцы рыли окопы. А потом взяли на фронт под Москву, в Звенигород в зенитные части. С фронта она пришла в 1945 году. Папу тоже забрали вместе с пивоваром Александром Ивановичем Киселевым… И вдруг, папа выходит и говорит, что их обоих освободили по возрасту. Так папа остался работать на заводе. Мы были очень рады. В военные годы папа работал в милиции вместе с Александром Ивановичем. Ходили они в Кинешму пешком. Очень много было цыган — ловили их. Закончилась война, папа сразу же подал рапорт, вернулся на производство и работал там до пенсии».

На тот момент в ведении предприятия находились заготовки леса и торфа, подсобное хозяйство, моторная лодка и паром, что свидетельствует о его многофункциональности.

Послевоенное развитие и признание качества продукции

В последующие годы на предприятии проходила реконструкция и расширение мощностей. Новый корпус – цех розлива был построен в 1974 году. К этому моменту выпуск пива составлял 400 тысяч декалитров, безалкагольных напитков – 60 тысяч декалитров, в том числе кваса – 32 тысячи декалитров. В те времена коллектив пивоварни неоднократно награждался переходящим Красным Знаменем за производственные успехи.

И в советское время юрьевецкое пиво славилось на всю Волгу. Даже местному населению не всегда оно доставалось. Кто хотел, приходили на пристань, где его грузили на пристававшие пассажирские теплоходы, и пока шла погрузка, пили его в ресторанчиках теплохода.

А ещё на пивзаводе выпускали прекрасную газировку. Дюшес, Буратино, Яблоко, Байкал — такую газировку сейчас не делает никто. Она была на сахарном сиропе.

О высоком качестве продукции свидетельствуют отзывы из газеты «Волга» от 20 марта 1969 года. В статье «Юрьевецкое – значит отличное» приводятся мнения потребителей: директор Вичугской конторы общественного питания отмечал отсутствие рекламаций на качество пива, а руководители кинешемского треста столовых подчеркивали, что кинешемцы с удовольствием покупают юрьевецкое пиво, отдавая ему предпочтение перед продукцией ленинградского завода «Красная Бавария».

Татьяна Федоровна вспоминает и о жилищных условиях, связанных с заводом в послевоенное время: «Квартира, в которой мы жили, была очень холодной, и нас переселили в контору пивзавода. Рядом с церковью стоял деревянный дом на несколько квартир. На первом этаже жили мы и Левковы. Левков стал инженером завода, а директором Кондратьев. Там также жили Козины, Шмелевы и Померанцевы. А на втором этаже была контора, где находилась большая бухгалтерия. В переулке Красноугольный, д.3 стоит мой дом. Мы недавно ездили с детьми. Он один единственный стоит, на нем и написано «Красноугольный, 3». В этом доме я жила до замужества, до 1954 года, вся юность моя прошла в этой квартире. Одна половина была наша — Новожиловых. Соседи — Шамрины, учительница Голубева Екатерина Ефимовна и Кулевы. В этом же доме жил конюх дядя Коля. В узеньком 2-этажном доме жил директор техникума К.П.Герасимов. Его семья занимала верхний этаж, а внизу была библиотека техникума. Герасимовы уехали, и эту квартиру отдали директору техникума Панникову».

Упадок производства и современность

Ситуация изменилась, когда завод перешел в подчинение Ивановского комбината безалкагольных напитков. В течение десяти лет предприятие практически не получало необходимой поддержки, что привело к упадку производства. Сначала пивоваров переманили в Иваново, а потом не повезло с руководством. Последний руководитель Кузьмин А.А. — бывший партийный функционер — довёл предприятие до банкротства.

В 1992 году «Юрьевецкий пивзавод ГКО Ивановоагропищепром» прекратил свою работу. В 1994 году завод был приобретен супругами Хапковыми, владельцами костромского пивзавода «Россич», однако, по имеющимся данным, они владели предприятием непродолжительное время.

В 2000 году было зарегистрировано ОАО «Юрьевецкий пивоваренный завод» по адресу 155450, Ивановская обл. Юрьевец , Красноугольный пер., 1, с телефонами (09337) 2-19-03; 2-19-82. Известен и руководитель Солунин Владимир Венедиктович. Юридическое лицо ОАО «Юрьевецкий пивоваренный завод» ликвидировано 19 декабря 2006 года (руководитель Сиднева Людмила Михайловна).

Хотя ходили слухи, что убили юрьевецкий пивзавод ивановские и ярославские производители пива. Возможно, не очень-то сильно утруждаясь. Вроде бы купили долю, чтобы возглавить и организовать … разваливание конкурента.

Огромные алюминиевые ёмкости разрезали и продали вначале нулевых. На территории завода работал небольшой цех по сушке рыбы — воблу делал…

В общем, только и осталось, что инвестиционная площадка “Бывший пивзавод”. Площадь площадки 0.4 га. Электроэнергия ТП 41 мощность 560 кВа.

На сегодняшний день, старое здание пивзавода, расположенное по адресу пер. Красноугольный, 1, сохранилось и, как уже известно, встречает гостей как современная гостиница в лофт-стиле, сохраняя память о своем индустриальном прошлом. А остальные цеха разрушены были до основания. Рядом восстанавливается Сретенская церковь.

Заключение

История Юрьевецкого пивоваренного предприятия – это яркое отражение экономического и социального развития города на протяжении более чем столетия. От первых владельцев Красильниковых до советских инженеров и рабочих, пивоварня была неотъемлемой частью Юрьевца, обеспечивая рабочие места, формируя местную идентичность и внося значительный вклад в развитие региона. Изучение ее истории, дополненное новыми архивными данными и воспоминаниями очевидцев, позволяет еще глубже понять прошлое нашего края и оценить труд нескольких поколений.

Материал подготовлен на основе архивных данных, собранных Померанцевым Виктором Алексеевичем, старшим экономистом Юрьевецкого пивоваренного завода, материалов статьи «140 лет Юрьевецкому Пивоваренному заводу» (Музеи г.Юрьевца), с использованием воспоминаний Татьяны Федоровны Прозоровой, предоставленных инициативной группой при архиве и Культурном центре им. А.Тарковского, и дополнен сведениями об организационных изменениях, датах производства и воспоминаниями Андрея Тарковского. Отчет Юрьевецкого уездного исполнительного комитета и городского Совета к XII-му уездному съезду Советов за 1924-25 год (с 1-го октября 1924 года по 1-е октября 1925 года).

Подготовил С. Расторгуев

(обновление: расширен раздел «Советский период»)